图片:01010008.jpeg

在过去四十年里,西方学者们多次认为中国就要垮了。“但直到今天的年终秀,中国经济还是没有垮。那么问题来了,中国改革开放四十年的独特性是什么?我们究竟做对了什么?”

吴晓波认为,中国经济变革有四大动力:一、制度创新,中国的制度创新不是顶层设计的结果,所有的改革都是从违法开始的;二、容忍非均衡,中国从集体贫穷到让容忍一种非均衡的发生,让一部分人先富起来;三、巨国效应,中国的人口红利让很多企业形成了巨大优势;四、技术破壁,技术革命不可逆,是一种新动力。

此外,吴晓波还携手吴伯凡、沈晓卫、刘加隆、管清友四位专家,从人、技术、资本、经济四大维度进行了的预测。

以下为吴晓波演讲节选,经创业家&i黑马精编,未经其本人审阅:

人生有各种各样的相遇方式,有一种叫偶遇,人生的拐角处,突然遇到你;有一种叫奔赴,虽千里万里,你一定要找到那个人。还有一种是等待,我在这片草地下、这片星空下,一定要等你出现。第四种相遇就是年终秀,此时此刻在灵山·梵宫遇见大家,非常感恩。

这是我的第三场年终秀,前两场都在上海举办的。年终秀的常规节目是两个预见:预见过去的一年以及预见即将到来的一年。今年的年终秀有点特殊,因为我们处在中国改革开放四十周年。

我是一个写作者,也和中国一起成长的亲历者。今天我们让一起回顾一下改变中国命运的改革开放四十年——1978到2018。

激荡四十年

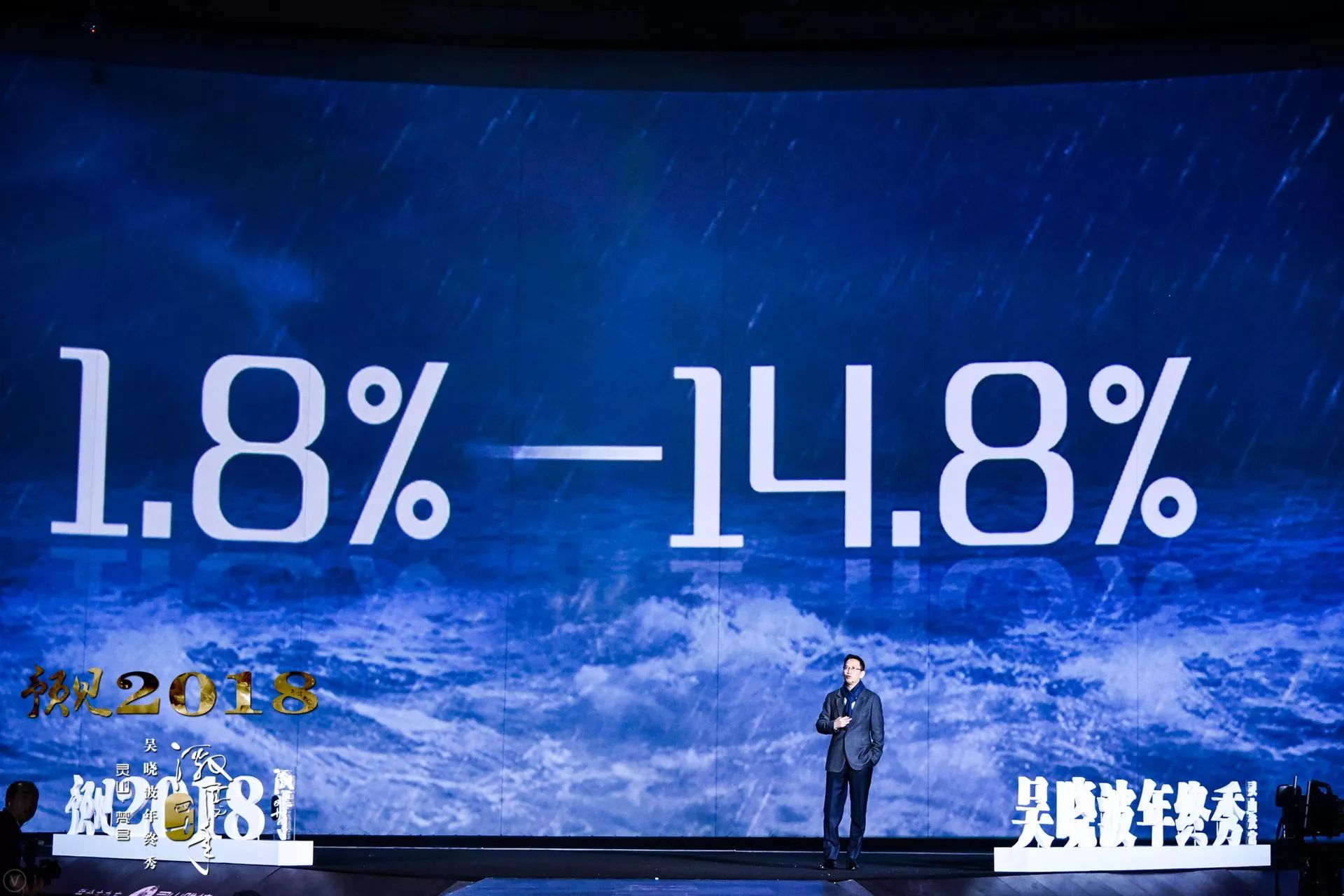

1978年,中国的经济总量全占球1.8%,当时的中国是一个极其贫穷和微不足道的国家。今年中国是全球的第二大经济体,经济总量占到全球14.8%。

再来看恩格尔系数,1978年,老百姓赚100元钱有60元钱是拿来买食品。今年中国老百姓每月39%的收入用于购买食品,61%用于购买提高美好生活的商品。

1978年,中国高楼没有超过200米,今天全世界10幢最高的大楼中有8幢在中国。

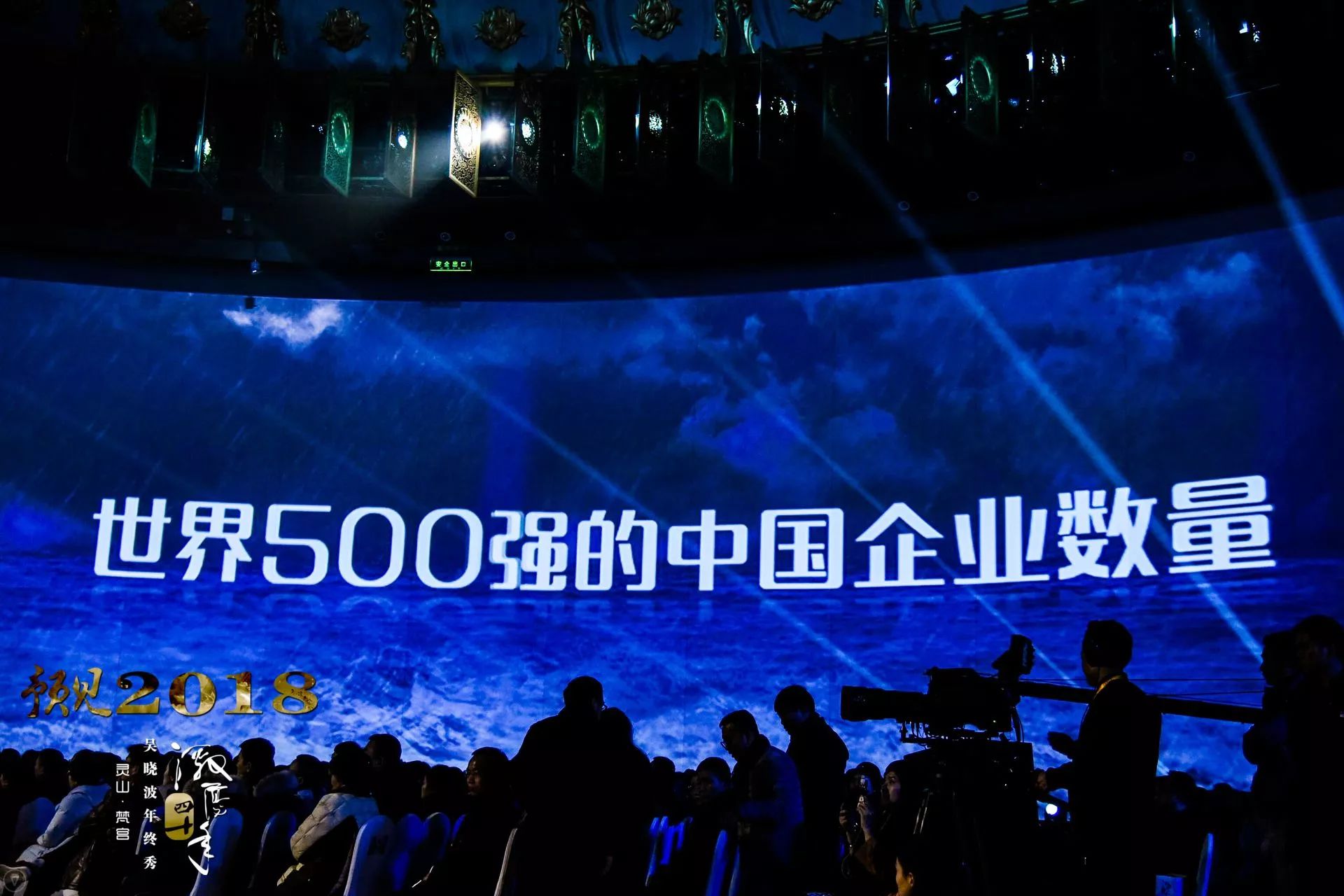

1978年,中国没有一家私营企业,全都是国营企业且在世界五百强中微不足道。2017年,世界五百强企业中,中国企业数量已经达到了115家,其中有超过25家是民营企业。

此外,目前全世界70%奢侈品被中国年轻人消费掉的,而且这些消费者的平均年龄是39岁。美国购买奢侈品消费者的年龄要比中国老15岁,而美国网民平均年龄比中国大5岁。在这个意义来谈,中国要比美国年轻10岁。

1978年,中国一年的汽车产销是10万辆。今天中国是全世界第一大汽车产销国。2017年中国的汽车产销量将达到2940万辆,汽车成为了很多中产阶级家庭的标配。同时,所有和农业文明、工业文明相关的基础生产资料,中国都是最大的消耗国。

水大鱼大?

40年前邓小平带领中国摆脱了阶级斗争,被TIME定义为当年的年代人物。

1984年,TIME有一期封面是一位中国年轻人拿着可乐站在长城上,封面标题是《中国的新面孔》。1984年中国开始了城市体制改革,中国的马路上出现了很多的广告牌、出现可口可乐、中国城市的围墙开始一堵一堵消失、出现了越来越多的个体户和民营企业……

通过这一本西方的杂志,我们就会发觉中国的变化并非一天发生。如果静态来观察,我们发现所有的变化都非常陌生。中国“这只船”这么大,但每天都面对着巨大的不确定性。

改革开发四十周年来中国的每一条街道、每一个家庭都发生了巨大变化。这个变化是如何发生的呢?怎么解释?几乎所有的历史学家都无法作答。

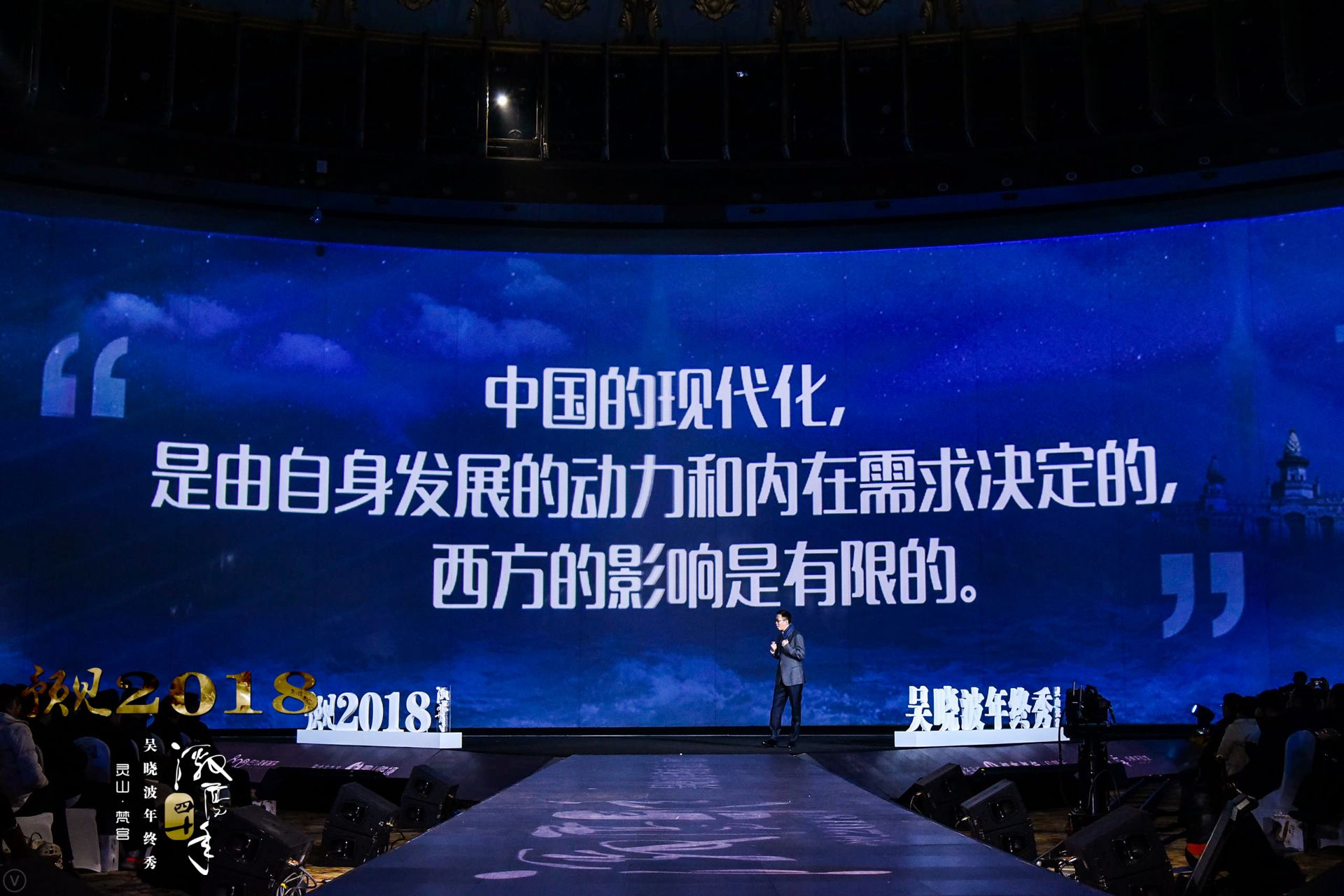

20多岁的费正清(创业家&i黑马注:历史学家、汉学家)博士毕业后来到了中国,他在1940年代中期写了《美国与中国》这本书。这是西方学者第一次把中美对照起来的一本书。当时费正清认为中国正在发生一场现代化运动。这场现代化运动最基本的特征是中国决定放弃自己所有的传统和制度,并将西方的文明和制度以及语言作为一个对应体。他认为中国所有的变革是对西方文明不断冲击后作出的反应。在很长时间里,这个冲击反应模式是西方学者对中国的现代化的共识。

1991年诺贝尔经济学奖得主是罗纳德·科斯(创业家&i黑马注:制度经济学的奠基人之一)。他在去世前的最后四年写了《变革中国》这本书。在这本书中他有三个结论:一、1978年中国的改革开放是二战以后人类历史上最为成功的经济改革运动;二、中国的经济总量在未来十几年内超过美国是一个大概率事件;三、中国经济的发展无法用西方的制度经济学来解释,中国改革的成功是人类行为的意外后果。

布热津斯基(创业家&i黑马注:美国著名地缘战略理论家)曾经对中国讲过一句话——“西方人关于中国的认识有一半是无法理解的,另外一半我理解了,但对不起,我理解错了。”这是一个美国最杰出的战略头脑对中国的看法。

这些聪明的大脑对中国的发展都有一个巨大的不确定性和模糊的认知。在过去四十年里,起码五次西方学者们认为中国就要垮了。但直到今天的年终秀,中国经济还是没有垮。那么问题来了,中国改革开放四十年的独特性是什么?我们究竟做对了什么?

我问著名经济学家周其仁老师,我说我在写一本关于2008年到2018年中国十年的经济史,如果你用一个词来形容这十年的话会是哪个词?周老师说是“水大鱼大”。上个礼拜周其仁在演讲中提了一个有趣的设问——今天中国变成了全球的第二大经济体,“水大鱼大”。

水是指经济环境、制度环境;鱼是企业。他问如果说“水”不好、中国的经济很差、中国不适合办企业,那么115家世界五百强怎么来的?如果说“水”很好,那么为什么那么“鱼”非正常死掉呢?今天很多的企业家在改革开放40年里在这个国家赚了很多的钱,但他们移民了。2016年,美国的投资移民签了800个人,很多是咱们中国人。他们为什么要移民?他们为什么认为中国不安全呢?这个焦虑是从何而来?这个问题在很多人的心目中仍是一个问号。

中国经济的四个动力

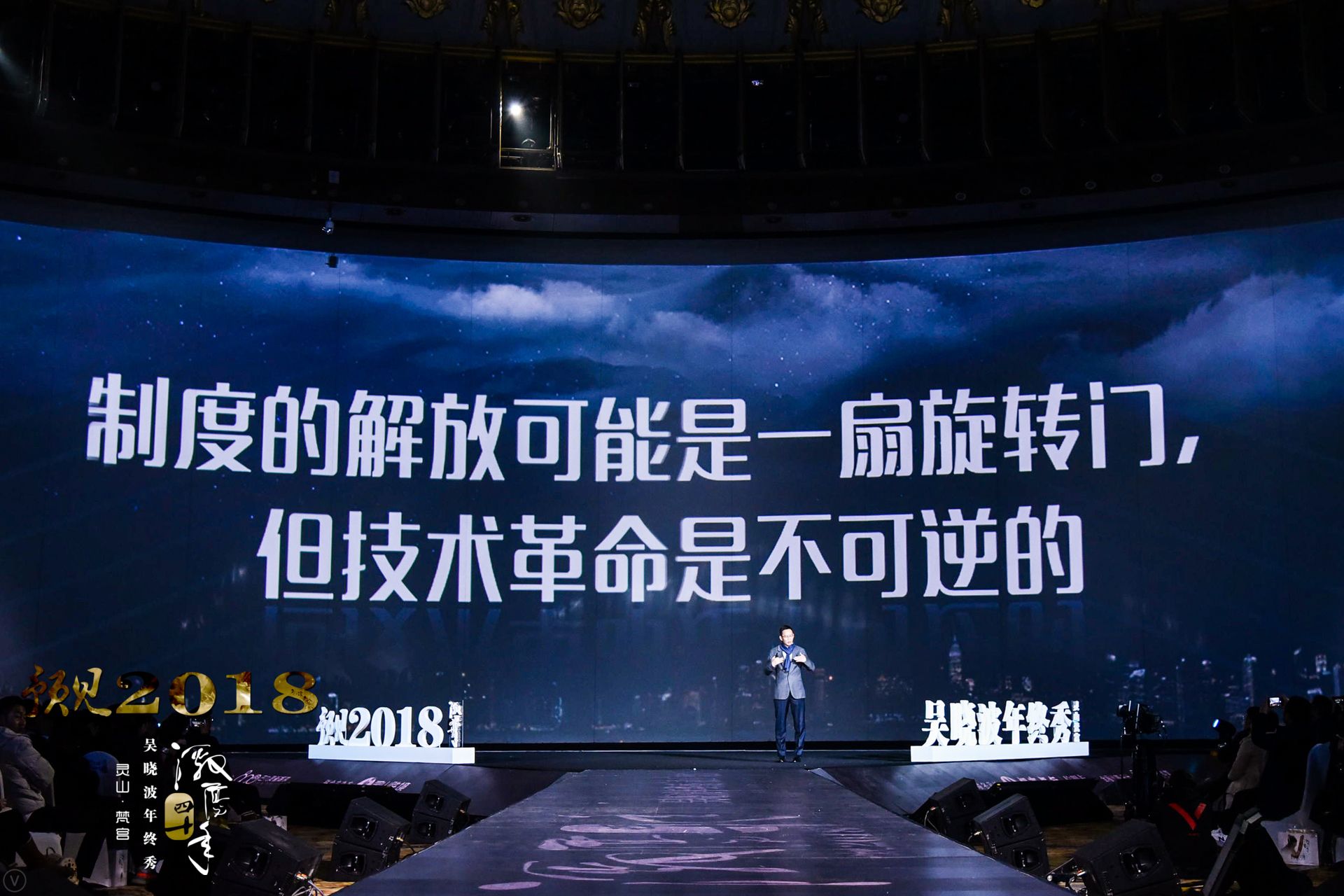

第一,制度创新。这四十年变革,是无数多的产业制度、宏观制度不断被创新,不断被重新设计的结果。制度变革,一定是这个国家经济发展的第一动力源。

但是为什么那么多“鱼”会非正常死亡?最大的原因是,中国的制度创新不是顶层设计的结果。中国的制度创新,是建立在一句非常可笑的话上,“所有的改革都是从违法开始的”。

1990年代中期,我到温州去做调研,替中央写调查报告。当地有一个叫陈定模(创业家&i黑马注:1984年任龙港镇委书记)的人,在温州螯江圈了一块地宣布说:我要做中国第一个农民城。然后他拿了一张图纸,到温州到处卖给大家,我卖给你房间,你花5万元可以圈一块地,随你造楼。然后楼造完,前面一条马路,这边归你修,对面归人家修。我去调研时,他已经做了5年。

我离开时,陈定模请我喝酒,跟我讲了一句话,他说:吴先生,你知道吗,中国改革开放,所有改革都是从违法开始的,所以你必须要支持我。我当时听到这句话非常震撼,后来我把这句话写进了《激荡三十年》。

回过头来看,你会想中国的联产承包责任制,国有企业的放权让利改革,税收制度改革,社会保障制度改革,金融企业改革,哪一项是顶层设计的结果?哪一项改革不是基层老百姓、地方政府不断突破现有法律的结果?所以中国的制度创新,先天的带有违法的特点。

但是你会问,1978年以来是哪一部分人先富起来的?是那些智商最高的,学历最高的人?不是。因为当年这一波人在政府里,在军队里,在高校里,在国有企业里,大家都挺安逸的,没有离开。谁先富起来的?是那些不识字的,犯了前科的,农民,“投机倒把”分子。所以,容忍非均衡的结果,不是最优秀的先起来了,而是那些最想致富的人先致富了。

你会发现,过去的四十年中国改革开放发展过程中,一个人能不能成为优秀的人,跟你出生在什么家庭,没有关系;跟你智商高不高,没有关系;跟你所在区域资源丰富不丰富,没有关系。只跟它有关系——欲望,你愿不愿意富起来,你敢不敢为了致富而冒险。

与此同时,我们国家开始把平均主义的大平台彻底打翻,国家提出来“东南沿海优先发展战略”。然后我们对外企进行了“超国民待遇”。与此同时,我们这个国家有了很多的区,叫特区、开发区、实验区、自贸区、自由港。这就是一些允许被先富起来的地区和区域。在这些区域中的人和企业,就获得了优先发展机会。

第三,巨国效应。这个词是我跟管清友(创业家&i黑马注:经济学家)聊出来的。他说中国发展(快)是因为什么?是因为我们在座各位脑袋比欧美人更聪明?我们是比他们更勤奋,但更重要的是什么?我们处在一个非常大的国家。

我写《激荡三十年》时,曾经用过一个例子,1978年月底,北京召开十一届三中全会后,柯达胶卷全球总裁看《人民日报》以后,就飞到香港,他在香港遥望对岸就心潮澎湃,自己终于找到一个要发大财的地方,那个地方有10亿人口,每一个人买一个胶卷的话,就是10亿胶卷。买两个就是20亿胶卷。

我们这四十年的发展跟巨国效应有巨大关系。在1978年的时候,这个国家只有不到18%的人口居住在城市里,今天多少呢?将近60%。在1990年的时候,中国还没有所谓的中产阶层,今天有2.3亿。

今天中国有两家互联网公司,一个叫阿里,一个叫腾讯,(2017年)交替成为亚洲市值最高的公司。马云和马化腾的智商比硅谷、伦敦、巴黎、东京同时代的60后、70后更聪明?好象也不是。随着互联网人口增加,中国一定会出现一个到两个亚洲市值最高的公司,无非他可能叫马云、叫李云、叫张云。但是一定会出现这个人,为什么?因为我们有太多互联网人口。

第四,技术破壁。任何一个国家不断进步迭代(都依靠)两种能力。第一种是制度变革。但是有一件事情挺可惜,就是制度是可逆的。现在很多民营企业家抱怨说,政策像个旋转门,门开进去以后,转着转着自己又回来了。(制度还)有天花板,这个天花板有时候有,有时候没有。这就是制度的可逆性。

回过头来看,这四十年来,中国发展是一轮接一轮浪潮的结果,在1980年代,中国的制造业发展是(基于)全球化背景下,产业大转移的结果。随着欧美国家劳动力人口(成本)的提高,能源价格的上涨,白领人口的增加,没有人愿意做工厂,怎么办?好,把大量的工厂腾挪到亚洲地区。恰恰这个时候,中国打开了国门。

在全球制造业产能背景,中国又出现了供需崛起和供需错配。我们所关注的商业模式,都跟这部分有关。同时,瞻望未来,我们看到了很多技术革命,看到了新能源革命、材料革命、基因革命,而这些革命又跟中国的资本和内需的增长,发生了重大应和。

所以,我们经历了恍如隔世的四十年,我记得十年前在写《激荡三十年》的时候,曾写过这句话:当这个时代到来的时候锐不可当,万物肆意生长,尘埃与曙光升腾。江河汇聚成川,无名山丘崛起为峰,天地一时无比开阔。

这就是我们刚刚经历的四十年。

需要致敬的四类人

第一个需要致敬的叫做农民工。今天有一个词叫鄙视链,一个阶层一个阶层的鄙视,农民工可能处在鄙视链的最底端。但是如果你要让我致敬的话,我第一个致敬的是农民工,2.3亿的农民工。他们在改革开放的时候,通过联产承包责任制解决了我们的粮食问题,但是他们要进入到城市的时候,发觉这个国家有很多制度(限制他们),然后他们退回去,洗脚上岸办了中国乡镇企业,然后中国城市化以后,他们又以“不真实”的身份进入到城市里面,付出他们的劳动。今天他们仍然是中国城市化建设的主力军。

年底了,千万不要克扣他们的工资。

这些人的出现,以及容忍这些人出现的制度环境,是我们第二个需要致敬的。

有一个词叫做“地方政府公司主义”,这个词是张五常(创业家&i黑马注:中国香港经济学家)在他的《中国经济制度》书中提出来的。去过欧美国家的人会发现,只要有知名度的人去,当地的市长、州长都能够接待你,花半个小时聊一聊。中国的县长县委书记、市长市委书记却忙得跟狗一样。然后所有的市长、市委书记就是董事长,所有的县长、市长都是总经理。他们跟我们做企业一样背着KPI,我们有营业收入、净利润,他们背着GDP,有财政收入。所以张五常说,中国每一个地方的地方长官都把自己所在的地方当做公司来经营。这就是所谓地方政府公司主义。

1980年代初,就是这个老头,在全中国所有的县里面第一个允许老百姓在马路边摆摊卖东西。然后下雨、下雪,摆摊的老百姓很可怜,怎么办?搭棚子。这个棚搭完以后,就是中国的第一个小商品交易市场。

所以,我们要致敬这些拿着自己的前途去赌改革的地方干部。

第四个需要致敬的人——创业者。今天中国每天有多少个企业创立?一万个。中国每天有一万个企业创业,今年诞生了360万家新注册企业。但是很遗憾,他们中的95%会在18个月里死掉。中国是一个年轻人创业非常多的国家,同时也是创业失败率非常高的国家。

一切尚未命名

在这个过程中,我们看到每个人都在思考一个问题:我跟这个时代有什么关系?我有没有辜负这个时代,这个时代有没有辜负我?

谢谢大家。

【免责声明:部分文章源自网络,未能及时联系到作者,尊重原创也注重分享,版权属原作者所有】

扫码加群主申请入群